私たちの生命活動に欠かせない水。ただ、水を飲めばいいだけでなく、その中に含まれているミネラルも生物にとって重要な役割を示します。しかし、実際にどのように働くのかはあまり知られていません。そこで、今回はミネラルが及ぼす影響について解説したいと思います。

1.そもそもミネラルってどういうもの?

ミネラルは 5大栄養素のうちのひとつです。5大栄養素とは炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラルのことです。炭水化物はエネルギー源になるものです。糖質と食物繊維から構成されます。糖質はブドウ糖、グリコーゲン、デンプンなどがあり、集中力維持に欠かせません。不足すると疲れやすくなるといった影響が出ます。

食物繊維は腸内環境を整えたり、脂質の吸収をゆるやかにしたりしています。ただし、消化酵素で分解できない特徴があり、便として体外へ排出されます。お通じをよくしたいときに食物繊維が好まれるのはこういった理由からです。

たんぱく質はおもに、筋肉や内臓、髪の毛、肌を作るための主原料でアミノ酸がつながったものです。これは必須アミノ酸といわれ、自分で作り出すことができないため、食事から摂取する必要があり、肉、魚介類、卵、大豆、乳製品に含まれています。アスリートがたんぱく質を重要視しているのはこういった理由があるからです。

脂質はダイエットの敵のようですが、これも生きる上で大切な栄養素です。細胞膜やホルモンは脂質から成り立っています。また、体温を一定に保って内臓の働きを安定させる働きもあるため、減らしすぎると冷えにつながります。取りすぎるとコレステロールの異常につながりますが、ビタミンD、A、K、Eを吸収する際にも脂質が必要な栄養素なので、適量を摂取しましょう。

ビタミンはエネルギー源にはなりませんが、炭水化物、たんぱく質、脂質の働きをサポートする栄養素です。血液中に溶け込む水溶性ビタミンと脂肪組織や肝臓に貯蔵される脂溶性ビタミンに分類されます。体内ではほとんど作られないため、食品から摂取する必要があり、不足するとそれぞれの器官に不調をきたします。

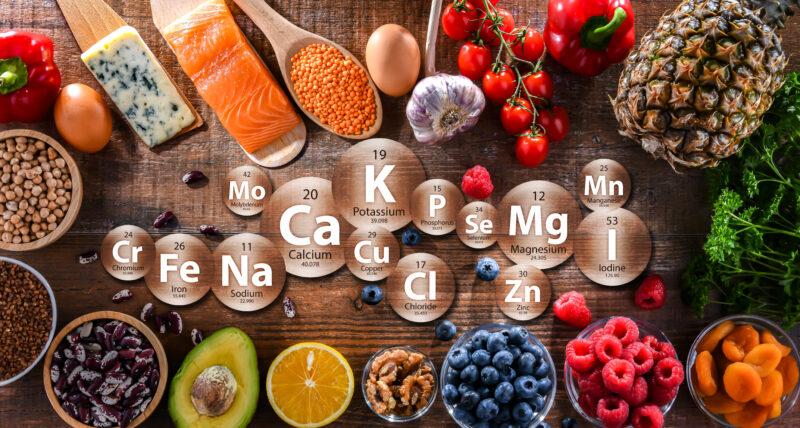

ミネラルもビタミン同様、体内で作られないため食事から摂取する栄養素です。代表的なものにはカルシウムや鉄があり、骨や歯、筋肉、神経、血液の成分となったり、酵素の働きを助けたりする役割があります。ミネラル不足は体調不良や生活習慣病につながりますが、過剰摂取も健康を害することから適量を摂取することが重要です。

2. ミネラルの種類と役割

ミネラルにはたくさんの種類がありますが、健康に暮らしていくために必要なミネラルは13種類。厚生労働省が日本人の食事摂取基準として発表されています。多量ミネラルと微量ミネラルに分けられ、それぞれの組織に合った役割があります。

・多量ミネラルの役割

多量ミネラルは1日の摂取量がおおむね100mg以上のものを指します。骨や歯、血液の循環、神経伝達や免疫機能、代謝を支えているミネラルです。全部で5種類あり、下記のような働きをします。

| ナトリウム | 細胞の外にある体液に存在し、体内の水分バランスを整えます。酸性とアルカリ性に関してもサポートし、胆汁、膵液、腸液などの消化液の材料にもなります。ナトリウムは塩なので、普段の食事から取り入れられます。ただし、過剰摂取は高血圧の原因となるため、注意が必要です。 |

| カリウム | 細胞内の浸透圧を維持し、神経の興奮姓や筋肉の収縮に関わっています。ナトリウムの摂取過多によって上昇した血圧をさげたり、排泄したりする働きもあります。ほうれん草やバナナ、アボカドから摂取できます。 |

| カルシウム | 骨や歯の主原料であり、体内にもっとも多く存在するミネラルです。筋肉の収縮や神経伝達に関与しています。血中のカルシウムにおいては血液を固める働きも備わっています。牛乳、チーズ、小魚、大豆製品に多く含まれます。 |

| マグネシウム | 体内で起こるほぼすべての代謝に関わるミネラルです。エネルギーの生成や骨の健康を支えます。ひじき、ほうれん草、アーモンド、玄米、豆腐など幅広い食品から摂取できます。 |

| リン | リンは食品添加物として用いられるため、ほぼ不足することがありません。骨や歯の形成に重要で、エネルギー代謝において重要は働きをします。肉、魚類、乳製品、大豆、穀類など日常的な食品から取り入れられ、インスタント食品にはリン酸塩として用いられています。 |

・微量ミネラルの役割

微量ミネラルはその名の通り、少しの量だけ必要とされるミネラルです。免疫や血液に密接しているミネラルで、体の機能調整に欠かせません。

| 鉄 | ヘモグロビンや酵素の構成成分で不足すると貧血になります。他には酸素を全身に運ぶ役割があり、積極的に摂取したいミネラルです。鶏や豚のレバーに含まれています。 |

| 亜鉛 | 不足すると味覚障害につながるミネラルです。酵素の生成やたんぱく質合成、免疫機能や細胞の成長に関与し、肌や髪の健康にも影響を与えます。牡蠣や豚レバーから摂取できます。 |

| 銅 | コラーゲンやエラスチンの生成、メラニン色素の合成、活性酸素から体を守ることを得意とし、肌や髪を若々しく保ちます。タコと牛のレバーに含まれています。 |

| マンガン | 免疫や骨の形成、代謝に関与するビタミンです。味覚や嗅覚を正常にする役割もあります。干しひじき、青のり、香辛料(クローブ、シナモン、黒コショウ)茶葉から取り入れられます。 |

| ヨウ素 | 甲状腺ホルモンの合成に必要なビタミンで、甲状腺に取り込まれると全身の基礎代謝を促し、体の発育に関わります。昆布、わかめ、のり、ひじきに多く含まれています。 |

| セレン | 抗酸化作用や甲状腺ホルモンを活性させる役割があり、免疫機能をサポートします。マグロ、カツオ節、イワシ、タラコに含まれています。ただし、過剰に摂取すると脱毛や胃腸、神経に不調が出る可能性があるため注意が必要です。 |

| クロム | インスリンの働きを助け、血糖値の調整に寄与します。不足すると血糖値の上昇をまねき、疲れやすくなったり、体重が減ったりするなどの不調があらわれます。ひじき、きなこ、ホタテ、アサリを適度に取るとよいでしょう。 |

| モリブデン | おもに腎臓、肝臓に存在し酵素の構成成分として、糖質や脂質、プリン体の代謝に関わっているほか、鉄分を体全体に届ける役割もあります。豆類や穀物、肉類、乳製品から摂取できます。 |

▼不足しがちなミネラルと過剰摂取しがちなミネラル

ミネラルはそれぞれ働きかける場所が異なるため、どれかひとつではなくまんべんなく摂取することが大切です。

不足しやすいミネラルはカルシウム、鉄、亜鉛、マグネシウム、カリウムです。下記に記載している食品が常に冷蔵庫にある状態にするといいでしょう。

カルシウム|牛乳、チーズ、小魚、大豆製品

鉄|鶏や豚のレバー

亜鉛|牡蠣や豚レバー

マグネシウム|ひじき、ほうれん草、アーモンド、玄米、豆腐

カリウム|ほうれん草、バナナ、アボカド

ミネラルは体に必要なものですが、摂りすぎに注意が必要なものもあります。それはナトリウムです。過剰に摂取すると生活習慣病につながります。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によりますと、1日の食塩摂取の目標量は成人男性は7.5g未満、女性は6.5g未満とされています。

取りすぎているかもと心配な方は調味料や加工食品を控えることとナトリウムの排出を助けるカリウムを口にすることを心がけましょう。カリウムはほうれん草やバナナ、アボカドのように身近な食品に含まれているので、気軽に摂取できます。ミネラルを意識して、健康的に過ごしましょう。